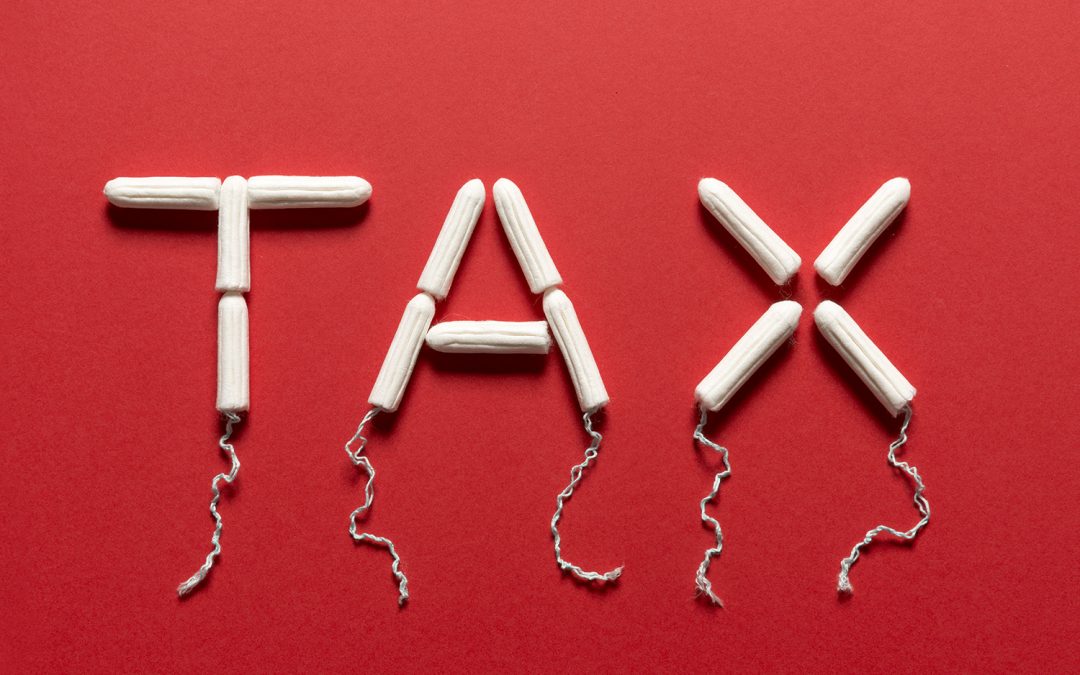

Tampon-Aktivismus für Gerechtigkeit

Die Senkung der „Tamponsteuer“ ist ein längst fälliger Fortschritt der deutschen Gesellschaft.

Menstruationsprodukte gehören zum Alltag der Hälfte der Bevölkerung. Trotzdem wurden sie in Deutschland bis Ende 2019 nicht als „Produkte des täglichen Bedarfs“ anerkannt und höher als andere Notwendigkeiten wie z. B. Lebensmittel und medizinische Artikel, besteuert.

Mit viel Kreativität und einer gewissen Hartnäckigkeit haben Yasemin Kotra und Nanna-Josephine Roloff in Deutschland die Senkung des Regelsteuersatzes für Tampons von 19% auf 7% vorangetrieben und Geschichte geschrieben.

Weltweit werden Steuersätze für Menstruationsprodukte abgeschafft oder gesenkt

Ähnlich wie das Thema Inkontinenz heute, war auch die Menstruation lange kein Thema für die große Öffentlichkeit – und noch weniger für die Politik. Bis Kenia 2004 den Steuersatz für Menstruationsprodukte komplett abschaffte. Weitere Länder haben seitdem – obwohl mit erheblicher Verspätung – ähnliche Gesetze erlassen, unter anderen:

- Kanada schaffte 2015 die Tampon-Steuer ab

- Irland ist das einzige EU-Mitglied, das keine Steuer auf Menstruationsprodukte erhebt, da diese Regelung schon vor ihrem Beitritt in die Europäische Union bestand

- Kolumbien schaffte 2018 ihren fünf-prozentigen Steuersatz mit der Begründung ab, dass diese Steuer gegen die Gleichberechtigung von Frauen verstieß

- Australien hat 2018 nach einer 18-jährigen Kampagne die Zusatzsteuer auf Menstruationsprodukte in Höhe von zehn Prozent gekippt

- Einige US-Staaten wie Nevada, New York, Florida, Connecticut und Illinois haben zwischen 2016 und 2018 diese Steuer gestrichen und weitere haben entsprechende Gesetzesentwürfe vorgestellt.

In Deutschland fallen Tampons und Binden nicht mehr unter „Luxusgüter“

„Die Periode ist kein Luxus“ lautete das Motto der deutschen Aktivistinnen Kotra und Roloff. Denn ähnlich wie Lebensmittel und medizinische Artikel sind Tampons und Binden unvermeidliche Notwendigkeiten für Frauen und andere menstruierende Menschen, die es ihnen ermöglichen regulär an Bildung, Arbeit und sozialem Leben teilzunehmen.

https://www.youtube.com/watch?v=Bz7btEE-bYM

Die Aktivistinnen haben ihr politisches Engagement 2018 mit einer Petition kundgetan und ihr Anliegen in den Bundestag weitergetragen – mit einem Buch voller Tampons. Bekanntermaßen sind Bücher vom Regelsteuersatz von 19% ausgenommen und die kreative Lösung, in einer solchen Verpackung die Steuerregelung von Tampons zu umgehen, setzte ein starkes Zeichen in der Politik und in den sozialen Medien. Ende 2019 wurde die Abschaffung dieser Steuerdiskriminierung in Deutschland offiziell beschlossen – dank der harten Arbeit von Kotra, Roloff und ihren Unterstützer:innen, wie The Female Company, Hersteller von Bio-Tampons und dem Tamponbuch (mit einem detaillierten Liveticker zur Tamponsteuersenkung auf ihrer Website).

Die Senkung der Tamponsteuer ist ein wichtiger Schritt des langen Weges zur Gleichberechtigung aller Geschlechter

Während sich die Tamponsteuer-Aktivistinnen ihren nächsten Vorhaben widmen (dass in den öffentlichen Gebäuden Hamburgs Tampons und Binden kostenlos bereitliegen, wie Toilettenpapier), drängen andere Länder auch vorwärts. Das schottische Parlament hat im Februar beschlossen, Tampons und Binden künftig an öffentlichen Orten und in Apotheken kostenlos zur Verfügung zu stellen. Der Kampf gegen die sogenannte „Periodenarmut“ und anderen Formen von Benachteiligung von Frauen und menstruierende Menschen geht weltweit weiter. Tampons und andere „Produkte der Monatshygiene“ werden auf diese Art und Weise zum Symbol der Ungleichbehandlung der Geschlechter.

Unsere Gesellschaft ist seit dem 1. Januar 2020 einen Schritt weitergekommen in Richtung wirtschaftlicher und politischer Gleichbehandlung aller in Deutschland lebenden Menschen. Jedoch ist es fraglich, ob die Steuersenkung wirklich weitergegeben wird, denn die Hersteller von Menstruationsprodukten haben die Verkaufspreise im Handel erhöht.

Darüberhinaus liegt nach diesem historischen Meilenstein noch ein langer Weg vor uns. Der Weg zur Gleichberechtigung und Gleichbehandlung aller Menschen ist lang und wir können ihn alle vorantreiben: ob mit Diskussionen im kleineren, persönlichen Rahmen oder auf der großen Bühne der internationalen Politik – mit Tampons oder anderen Formen von Engagement.